Местная филантропия:

технологии, цифры, герои

технологии, цифры, герои

Программа поддержки местной филантропии

Местная филантропия:

технологии, цифры, герои

технологии, цифры, герои

Программа поддержки местной филантропии

Благотворительный фонд развития филантропии поддерживает развитие фондов местных сообществ в России уже более 20 лет.

Подробнее о программе Мы верим, что изменить к лучшему жизнь отдельных людей и целых сообществ возможно, и в любой территории можно найти потенциал и ресурсы для развития.

Фонды местных сообществ научились выявлять, аккумулировать и использовать имеющиеся местные ресурсы, выстраивать отношения внутри сообществ и стали центрами развития местной филантропии.

Местная филантропия — это движущая сила развития территории, которая укрепляет потенциал сообщества, делает его устойчивым, даёт ему право голоса и укрепляет доверие.

Фонды местных сообществ научились выявлять, аккумулировать и использовать имеющиеся местные ресурсы, выстраивать отношения внутри сообществ и стали центрами развития местной филантропии.

Местная филантропия — это движущая сила развития территории, которая укрепляет потенциал сообщества, делает его устойчивым, даёт ему право голоса и укрепляет доверие.

Первые фонды местных сообществ (ФМС) возникли в России в 1998 году и за 20 с небольшим лет стали важным явлением в российском некоммерческом секторе.

В России действуют более 80 ФМС. Во многих регионах это единственный

инструмент развития и поддержки инициатив местных жителей, формирования гражданского общества и некоммерческого сектора: практически все действующие фонды поддерживают своими ресурсами инициативные группы.

Фонды стали социальным мостом в местных сообществах, объединяющим и соединяющим различные социальные группы и интересы.

ФМС наиболее приближены к нуждам и потребностям сообщества. Но они не ограничиваются только пониманием нужд.

Оценивая и развивая финансовые и другие ресурсы сообщества, фонды демонстрируют новые возможности активизации граждан. Они также способны к мобилизации всевозможных ресурсов, недооценённых и не учтённых сообществом.

Российские ФМС доказали, что благотворительность может развиваться не только там, где много финансовых и социальных ресурсов, сформированных связей между различными группами сообщества. За последние годы фонды появились и в глубинке, на сельских и неиндустриальных территориях, удалённых от областных центров. Модель ФМС, пришедшая в Россию как западный образец местной филантропии, с чётко обозначенными принципами и критериями, за прошедшее десятилетие успешно прошла адаптацию и получила дополнительное развитие. И теперь новые местные фонды равняются на российские примеры и кейсы.

В России действуют более 80 ФМС. Во многих регионах это единственный

инструмент развития и поддержки инициатив местных жителей, формирования гражданского общества и некоммерческого сектора: практически все действующие фонды поддерживают своими ресурсами инициативные группы.

Фонды стали социальным мостом в местных сообществах, объединяющим и соединяющим различные социальные группы и интересы.

ФМС наиболее приближены к нуждам и потребностям сообщества. Но они не ограничиваются только пониманием нужд.

Оценивая и развивая финансовые и другие ресурсы сообщества, фонды демонстрируют новые возможности активизации граждан. Они также способны к мобилизации всевозможных ресурсов, недооценённых и не учтённых сообществом.

Российские ФМС доказали, что благотворительность может развиваться не только там, где много финансовых и социальных ресурсов, сформированных связей между различными группами сообщества. За последние годы фонды появились и в глубинке, на сельских и неиндустриальных территориях, удалённых от областных центров. Модель ФМС, пришедшая в Россию как западный образец местной филантропии, с чётко обозначенными принципами и критериями, за прошедшее десятилетие успешно прошла адаптацию и получила дополнительное развитие. И теперь новые местные фонды равняются на российские примеры и кейсы.

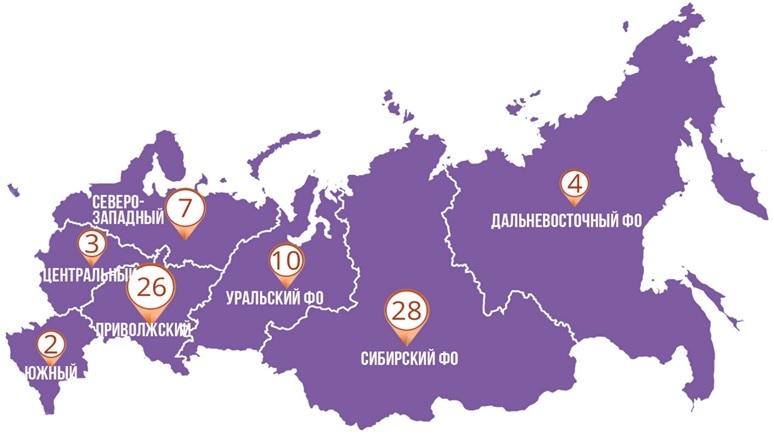

Фонды местных сообществ в России

1998 год

Первый российский фонд местного сообщества появился в 1998 г. в Тольятти. Затем, практически одновременно, в 1999 г. возникли ещё два фонда на Урале: в Тюмени и в Чайковском. Собственно, с этого и началась история развития ФМС в России.

2009 год

Стали появляться региональные и межрегиональные альянсы ФМС — коалиции организаций, объединяющие свои усилия. Это позволяет участникам решать совместно более масштабные задачи для территорий, расширять спектр программ, способствует укреплению коммуникаций между фондами, более эффективному обмену опытом и продвижению модели ФМС.

2019 год

Прошёл форум местной филантропии — первое мероприятие национального масштаба, собравшее около 100 участников: практиков, лидеров, экспертов и исследователей, всех тех, кому близка тема развития местной филантропии в России.

2020-е годы

За 20 лет развития ФМС в России появилось около 80 профессионально работающих организаций, которые служат очень разным сообществам в регионах, от больших городов до сельских поселений.

Лариса Аврорина, руководитель программ фонда «КАФ».

«Отличие местной филантропии в том, что она привлекает и развивает собственные ресурсы, организует сообщество вокруг себя, и тематика их — самая разнообразная»

«В малых городах и сельских территориях ресурсы для развития очень ограниченны. В начале 2000-х в таких сообществах не было ни практики, ни специалистов, способных развивать новые подходы для решения местных проблем. Мы тогда рискнули проверить, насколько модель фондов местных сообществ (ФМС) может быть применима к таким территориям. Для многих экспертов и коллег это казалось маловероятным, практически авантюрным предложением. Результат, который мы видим сейчас, значительный успех модели ФМС в малых территориях — это пример гражданской активности, личного участия инициативных неравнодушных людей в развитии своей территории, своего сообщества, своего посёлка, города, деревни. Абсолютно все фонды считают основным своим ресурсом активных неравнодушных людей. Люди объединяются, находят ресурсы для улучшения своей территории — восстанавливают общественные места, инициируют новые традиции, участвуют в решении вопросов местного значения вместе с администрациями. И таких примеров в стране много, что, конечно, очень вдохновляет».

Лариса Аврорина

руководитель программы

29

География фондов местных сообществ очень обширна — они работают в 29 субъектах РФ.

Более 70

Более 70% ФМС — это сельские фонды и фонды в удалённых, неиндустриальных территориях.

81%

81% всех ФМС занимаются благоустройством своих территорий и общественными инициативами.

«В разных странах продолжает формироваться представление о том, что такое местная филантропия. Исследователей и институты развития гражданского

общества во многих государствах волнуют одни и те же вопросы: какую роль она играет в развитии местных сообществ, какие понятия и ресурсы в это вкладываются, как её оценить и какими инструментами измерить. И это те же вопросы, которые были сформулированы в рамках Программы поддержки местной филантропии БФ «КАФ».

Претендуя на роль лидеров в развитии местной филантропии, фонды сами должны постоянно анализировать и оценивать свою деятельность. Как добиться устойчивости, как доказать сообществу важность своей деятельности, как привлечь новых сторонников и партнёров, как оценить возможности и ресурсы сообщества, на чём может быть основано такое взаимодействие — это всё вопросы сегодняшней повестки дня и задачи, которые ставят перед собой фонды».

общества во многих государствах волнуют одни и те же вопросы: какую роль она играет в развитии местных сообществ, какие понятия и ресурсы в это вкладываются, как её оценить и какими инструментами измерить. И это те же вопросы, которые были сформулированы в рамках Программы поддержки местной филантропии БФ «КАФ».

Претендуя на роль лидеров в развитии местной филантропии, фонды сами должны постоянно анализировать и оценивать свою деятельность. Как добиться устойчивости, как доказать сообществу важность своей деятельности, как привлечь новых сторонников и партнёров, как оценить возможности и ресурсы сообщества, на чём может быть основано такое взаимодействие — это всё вопросы сегодняшней повестки дня и задачи, которые ставят перед собой фонды».

Лариса Аврорина

руководитель программы

Технологии ФМС

За годы развития фондов в России наработано много разнообразных технологий работы с сообществом. Среди них — «Круг благотворителей», социальный паспорт, арт-фандрайзинг, радиус доверия, фестивали, конкурсы поддержки местных инициатив и так далее.

Подробнее об инструментах, которые ФМС используют для поиска ресурсов и развития сообщества.

Подробнее об инструментах, которые ФМС используют для поиска ресурсов и развития сообщества.

«Социальный паспорт территории» — результат адаптации международной методики VitalSigns, карта социальных проблем и ресурсов, которая позволяет хорошо увидеть и оценить основные задачи для развития территории.

Первый любительский благотворительный спектакль, в котором играли местные жители, прошёл в городе Рубцовске в 2004 году. Идея прижилась и стала очень востребована среди ФМС. Теперь в разных регионах ставят спектакли и шоу.

Технологию «Круг благотворителей» также называют «живой фандрайзинг». В России первые «Круги» прошли в 2018 году, с тех пор состоялось более 40 таких мероприятий, было собрано более 4,5 млн рублей на поддержку местных инициатив.

Фонды местных сообществ:

опыт, герои, истории

опыт, герои, истории

Три истории фондов местных сообществ —

в Карелии, на Алтае и Пензе

в Карелии, на Алтае и Пензе

Фонд «Мельница» из карельского посёлка Пряжа начал работу в 2014 году с выпечки пирожков. Сейчас это один из самых заметных фондов местного сообщества в стране. Фонд ведёт несколько масштабных программ, организует грантовые конкурсы для жителей, проводит «Круги благотворителей» и создает общественную резиденцию на селе.

Первый на Алтае фонд местного сообщества — «Перспектива», в сельском поселении Майма — был создан в 2009 году и стал примером для многих ФМС. Здесь проводят самые разные мероприятия, песенный конкурс «Две звезды», благотворительные спектакли и даже гастроли.

Пензенский фонд местного сообщества «Гражданский Союз» был одной из первых организаций, создавших целевой капитал в 2014 году. Сейчас это единственная организация в Пензенской области, у которой есть эндаумент. За семь лет сумма целевого капитала выросла с 4 млн рублей до 16,5 млн.

От пирожков до круга благотворителей

как фонд «Мельница» меняет жизнь карельского поселка

О фонде

Фонд «Мельница» появился 28 октября 2014 года и работает по модели Фонда местного сообщества. «Мельница» проводит культурные и спортивные мероприятия для жителей района, поддерживает детский хоккей в Пряже. Кроме того, у фонда есть детские и молодёжные программы — как образовательные, так и волонтёрские. Фонд развивает благотворительность в сельской местности. Ежегодно проводит конкурс мини-грантов различной тематики и поддерживает ремесленнические инициативы региона. Продукция ремесленников командой фонда распространяется в туристических местах Карелии. Вырученные от продажи средства поступают в грантовый пул и распределяются на небольшие ремесленные проекты в территории в рамках конкурса. Также у фонда есть программа «Нужные вещи» — по оказанию адресной благотворительной помощи.

«На Севере не хуже, чем на Бали»

Вера Титова, сотрудница фонда «Мельница»:

«Сейчас есть модное словечко «дауншифтинг» — когда люди круто меняют судьбу, бросают обжитые места в мегаполисах и отправляются в глушь, прочь от светской суеты и ярмарки тщеславия.

Только чаще всего под этим имеется в виду переезд в какую-нибудь тёплую страну у моря, типа Бали, чтобы там можно было купаться и предаваться медитации. Но ведь на Севере не хуже. Медитировать и здесь можно, а главное, жизнь куда интереснее. Непочатый край работы!

Я родилась в Москве, 25 лет сознательной жизни прожила в столице, а в Карелии у меня корни, я к бабушкам на каникулы ездила. Переехала я окончательно на землю предков шесть лет назад. К счастью, моя профессия позволяет мне работать из любой точки планеты.

Вера Титова, сотрудница фонда «Мельница»:

«Сейчас есть модное словечко «дауншифтинг» — когда люди круто меняют судьбу, бросают обжитые места в мегаполисах и отправляются в глушь, прочь от светской суеты и ярмарки тщеславия.

Только чаще всего под этим имеется в виду переезд в какую-нибудь тёплую страну у моря, типа Бали, чтобы там можно было купаться и предаваться медитации. Но ведь на Севере не хуже. Медитировать и здесь можно, а главное, жизнь куда интереснее. Непочатый край работы!

Я родилась в Москве, 25 лет сознательной жизни прожила в столице, а в Карелии у меня корни, я к бабушкам на каникулы ездила. Переехала я окончательно на землю предков шесть лет назад. К счастью, моя профессия позволяет мне работать из любой точки планеты.

Мы давно уже перешли к современным технологиям. Мы участвовали в #ЩедромВторнике, составляем социальный паспорт территорий, проводим «Круги благотворителей», причём не только в Пряже, но и в других сельских поселениях.

Мы соединяем международные технологии: российскую, финскую и британскую.

На первом этапе анкетируем население и собираем информацию, на втором — наши финские партнёры приедут к нам и поделятся особенностями проведения сельских сходов, которые у них давно практикуются. На сельских сходах обсуждается план развития деревни на большой промежуток времени, даже не на 5 лет, а на 50–100.

Когда мы готовили волонтёров, к нам приезжали коллеги из Перми: Нина Николаевна Самарина и другие сотрудники Альянса фондов местных сообществ Пермского края, проводили консультации и мастер-класс, как проводить опрос. Выяснилось, что волонтёры с удовольствием готовы это делать. Во всех поселениях нашлись активные люди, которые опрашивали односельчан, а ведь это занимает очень много времени. На основе проведённого анкетирования и после получения социального паспорта мы обсудим, какие есть проблемы и планы развития, выслушаем идеи жителей, что они могут сделать своими силами, как преобразовать территорию. После сельского схода организуем конкурс инициатив, будем принимать заявки от граждан всех семи населённых пунктов — это чуть больше 14 тысяч человек.

Кстати, на территории, где жили карелы, этническая составляющая утрачена, носителей языка осталось мало, многие традиции канули в прошлое. Возрождение местной культуры больше носит искусственный характер, в первую очередь создаётся атмосфера для туристов. Но один из первых проектов посвящался сбору информации для государственного культурного центра, проведению интервью с пожилыми жителями. С самого основания фонда мы стараемся помочь в развитии ремёсел пряжинских карелов. Оказываем помощь в приобретении дорогостоящего ремесленного оборудования, проводим различные курсы и мастер-классы, пробуем проводить детские ремесленные программы.

Благодаря программам фонда посёлок Пряжа стал не просто более комфортным и уютным, но и более дружным и сплочённым. А люди — более инициативными и отзывчивыми. Любая их идея имеет право на то, чтобы быть услышанной, а затем и воплощённой.

Мы соединяем международные технологии: российскую, финскую и британскую.

На первом этапе анкетируем население и собираем информацию, на втором — наши финские партнёры приедут к нам и поделятся особенностями проведения сельских сходов, которые у них давно практикуются. На сельских сходах обсуждается план развития деревни на большой промежуток времени, даже не на 5 лет, а на 50–100.

Когда мы готовили волонтёров, к нам приезжали коллеги из Перми: Нина Николаевна Самарина и другие сотрудники Альянса фондов местных сообществ Пермского края, проводили консультации и мастер-класс, как проводить опрос. Выяснилось, что волонтёры с удовольствием готовы это делать. Во всех поселениях нашлись активные люди, которые опрашивали односельчан, а ведь это занимает очень много времени. На основе проведённого анкетирования и после получения социального паспорта мы обсудим, какие есть проблемы и планы развития, выслушаем идеи жителей, что они могут сделать своими силами, как преобразовать территорию. После сельского схода организуем конкурс инициатив, будем принимать заявки от граждан всех семи населённых пунктов — это чуть больше 14 тысяч человек.

Кстати, на территории, где жили карелы, этническая составляющая утрачена, носителей языка осталось мало, многие традиции канули в прошлое. Возрождение местной культуры больше носит искусственный характер, в первую очередь создаётся атмосфера для туристов. Но один из первых проектов посвящался сбору информации для государственного культурного центра, проведению интервью с пожилыми жителями. С самого основания фонда мы стараемся помочь в развитии ремёсел пряжинских карелов. Оказываем помощь в приобретении дорогостоящего ремесленного оборудования, проводим различные курсы и мастер-классы, пробуем проводить детские ремесленные программы.

Благодаря программам фонда посёлок Пряжа стал не просто более комфортным и уютным, но и более дружным и сплочённым. А люди — более инициативными и отзывчивыми. Любая их идея имеет право на то, чтобы быть услышанной, а затем и воплощённой.

«Смысл нашей деятельности в том, чтобы дать людям шанс задуматься: как сделать так, чтобы не было провалов. Это и есть основа гражданского общества: пробудить в людях желание что-то изменить, повлиять на происходящее».

Вера Титова

фонд «Мельница»

«И строить, и жить»:

Как песни и благотворительные шоу помогают малым территориям на Алтае

Как песни и благотворительные шоу помогают малым территориям на Алтае

Ольга Волосовцева, президент первого на Алтае фонда местного сообщества «Перспектива» в сельском поселении Майма, рассказывает о творческих постановках и фандрайзинг.

«В 2009 году создала первый в России и Республике Алтай сельский фонд местного сообщества.

С самого начала мне было ясно, что активно действовать нужно через культурные запросы наших жителей. Так появился песенный конкурс «Две звезды»: с его помощью мы стали взаимодействовать со многими муниципалитетами региона, выстраивать с ними партнёрские отношения.

В первом конкурсе участвовали представители двух муниципальных образований, во втором — уже четыре, и так по нарастающей.

Майминский проект стал настолько успешен, что уже через год песенный конкурс проводился в пяти районах. Для самих участников это была возможность реализации творческих способностей, а для муниципалитетов — дополнительный ресурс для проведения мероприятий. Многие призёры и победители проекта сегодня выступают на главной сцене республики, их приглашают к участию в концертах регионального уровня.

Вообще, мы подзабыли славное явление советских времён — самодеятельность. Драмкружки и хоры нынче непопулярны, в век высоких технологий они кажутся отсталыми, старомодными, словно бабушкина вышитая салфетка на телевизоре.

Однако тяга народа к песенному творчеству, к театру никуда не делась, особенно на малых территориях. Вместо устаревшего слова «самодеятельность» можно ведь сказать и по-другому — «параллельная культура», существующая наравне с официальной. По аналогии с парамедициной, народным целительством. Ведь когда человек поёт, танцует, играет в театре, его душа тоже исцеляется.

Мы поняли, что песня помогает не только «строить и жить», но и заниматься благотворительностью.

Профессиональные и непрофессиональные артисты выступают бок о бок в одних концертах, люди с удовольствием приходят и слушают, а деньги от реализации билетов идут на решение социальных проблем. Очень простая и эффективная технология.

Профессиональные и непрофессиональные артисты выступают бок о бок в одних концертах, люди с удовольствием приходят и слушают, а деньги от реализации билетов идут на решение социальных проблем. Очень простая и эффективная технология.

Ольга Волосовцева

Президент фонда «Перспектива»

Ещё один из фандрайзинговых проектов — благотворительные спектакли. В них кто только не участвует — взрослые люди, дети, подростки, находящиеся в «зоне риска». Все постановки — на достойном уровне, средств на декорации и костюмы мы не жалеем. Мы даже гастроли организуем.

В 2016 году фонд «Перспектива» пригласил на гастроли наших коллег из Рубцовска. За короткое время нам удалось собрать полный зал в Национальном театре Республики Алтай на абсолютно неизвестных артистов!

Билет на наши спектакли стоит 300–350 рублей. Деньги как пожертвования поступают на юридический счёт фонда, а потом идут на социальные программы и на уставные цели.

Для сельских жителей это недёшево, но ходят всё равно с удовольствием. Люди хотят реализовывать свои творческие способности, хотят праздника, веселья. Душа просит хоть изредка отвлечься от обыденной жизни, забот, надеть нарядное платье и выйти в свет… В тяжёлые времена народ всегда выживал благодаря обращению к традиционным ценностям и национальной культуре.

В 2016 году фонд «Перспектива» пригласил на гастроли наших коллег из Рубцовска. За короткое время нам удалось собрать полный зал в Национальном театре Республики Алтай на абсолютно неизвестных артистов!

Билет на наши спектакли стоит 300–350 рублей. Деньги как пожертвования поступают на юридический счёт фонда, а потом идут на социальные программы и на уставные цели.

Для сельских жителей это недёшево, но ходят всё равно с удовольствием. Люди хотят реализовывать свои творческие способности, хотят праздника, веселья. Душа просит хоть изредка отвлечься от обыденной жизни, забот, надеть нарядное платье и выйти в свет… В тяжёлые времена народ всегда выживал благодаря обращению к традиционным ценностям и национальной культуре.

«Это подушка безопасности»:

как в Пензе создали эндаумент

как в Пензе создали эндаумент

Директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков рассказывает, как фонд создал целевой капитал и как это помогает самым разным некоммерческим организациям и проектам Пензенской области.

Фонд «гражданский союз» на средства от целевого капитала выдаЁт гранты на поддержку местных нко.

О целевых капиталах и ФМС

Фонды местного сообщества в разных странах стремятся к созданию эндаумента. В учредительных документах российских ФМС этот пункт появился в 2004 году, задолго до появления федерального закона «О целевых капиталах». В реальности многие фонды создавали целевые капиталы до появления закона различным способом: от банковских депозитов до ссуд предпринимателям. Принятие федерального закона поначалу третий сектор огорчило, а не обрадовало. Понятие «эндаумент» и управлением им в тексте было изложено довольно непонятно, было много терминов из сферы фондового рынка. Но со временем мы разобрались. «Гражданский Союз» был одной из первых организаций, создавших целевой капитал, и в настоящее время является единственной организацией в Пензенской области, обладающей эндаументом.

О создании целевого капитала

Мы сформировали целевой капитал в 2014 году. За семь лет сумма выросла с 4 млн рублей до 16,5 млн. Основу составили пожертвования пензенских бизнесменов — это было около 2 млн рублей. Но тогда предприниматели были настроены скептично. Одни не могли поверить, что в России существует финансовый инструмент, не облагаемый налогом. Другие говорили, что управляющая компания нас обманет. Но первые 2 млн нам удалось собрать, третий мы заработали на постановке спектакля. Идея состояла в том, что в благотворительной постановке сыграют и известные в регионе люди, а стало быть, и сбор средств будет обеспечен на должном уровне. Нашу креативность по достоинству оценили сотрудники Фонда Потанина и рассказали об этом самому Владимиру Потанину. В итоге он перечислил из личных средств миллион рублей. Таким образом, мы собрали те минимально необходимые 3 млн рублей. Кстати, платёжка от Потанина сейчас стоит в рамочке в память о том событии. А Фонд Потанина помогает нам до сих пор.

В 2007–2012 годах в России ещё не было экспертов по теме эндаументов. Автором законопроекта «О целевом капитале» была комиссия ОПРФ по развитию благотворительности. На этапе создания целевого капитала мы консультировались с ними и с «Форумом доноров» по теме устава организации и работы целевого капитала.

Собрав деньги, мы обратились к «ВТБ Капитал Управление активами». В России работает около тридцати управляющих компаний, специализирующихся на эндаументах. Как правило, это известные и крупные финансовые группы. На моей памяти ни у одной из этих организаций не была отозвана лицензия в отличие от банков. В случае отзыва лицензии фонд не теряет активы. Они записаны в депозитарии на нас, а не на управляющую компанию. Вы забираете свои акции и уходите в другую УК.

О доходности

Средний диапазон составляет 8–15% годовых, что выше, чем процент банковского депозита. Мы не гонимся за сверхдоходами. Нам важно наличие суммы на счету, даже если речь идёт о сотне тысяч рублей. Наличие средств позволяет планировать работу организации.

О том, как работает эндаумент

Это большая сумма денег, которой управляет финансовая управляющая компания, имеющая лицензию. Полученный доход не облагается налогом, и НКО целиком может его направить на свою уставную деятельность.

В чём смысл эндаумента?

НКО может планировать свою деятельность и работать не «с колёс», а на долгосрочной основе. Год от года доходы будут различаться в зависимости от экономической ситуации в стране. Эндаумент — это наследство организации и её основателей, руководителей. И конечно же, это подушка безопасности в трудные времена.

О конкурсах «Гражданского Союза»

«Гражданский Союз» на проценты от эндаумента проводит открытый конкурс. По сути, это грантовый конкурс, отличие которого состоит в том, что мы поддерживаем лучшие проекты на территории присутствия. В нашем случае речь идёт о Пензенской области.

Тема конкурса обширная. В процессе сбора заявок мы видим, на чём сфокусировано сообщество. ФМС поддерживают не только НКО, но и муниципальные организации, городские сообщества (незарегистрированные инициативные группы, возникающие стихийно и объединённые вокруг решения конкретной проблемы). Эти группы могут подать заявку и получить деньги на реализацию проекта.

Ежегодно мы тратим на поддержку проектов 400–500 тысяч рублей. Наш Совет определяет тему года: культура, образование, социальная поддержка и так далее. Выбор темы года всегда сопровождается жаркими дискуссиями внутри Совета. Кроме того, мы проводим конкурс микрогрантов, это небольшие суммы в размере 20–25 тысяч, направляемые инициативным группам. Это любимая статья распределения средств, потому что местные инициативы представляют собой очень яркие проекты, стартапы.

О проектах

Каждый год мы поддерживаем несколько интересных и креативных проектов в регионе. Так, в 2021 году мы поддержали девять проектов в рамках конкурса «Капитал местного сообщества». Это очень разные проекты, например, детский хаб «НаукаФан», открытое познавательное пространство на базе городской библиотеки прямо в центре Пензы. Там же и студия рукоделия «Завалинка» — мастерская, в которой будут организованы занятия для женщин под руководством квалифицированных специалистов по прикладному искусству. Среди проектов — и творческая мастерская «Детки + предки — 2». Суть проекта состоит в том, что пожилые мужчины могут стать наставниками для детей, которые пришли самостоятельно, желая научиться полезному делу. Кроме того, таким детям также смогут уделять внимание и дедушки, пришедшие со своими внуками.

Об эндаументе и ФМС

Сейчас эндаумент есть у двух организаций: фонда «Гражданский Союз» и БФ «Добрый город Петербург». У остальных целевой капитал внутренний, то есть он не выделен из общего баланса. Лидером является «Гражданский Союз», у нас 16,5 млн рублей, у БФ «Добрый город Петербург» — около 6 млн рублей.

О развитии

Для того чтобы целевые капиталы как инструмент развивались, нужно, во-первых, отсутствие прессинга со стороны государства, во-вторых — стабильное развитие экономики, особенно региональных экономик. Наши жертвователи — представители именно регионального бизнеса. Чем лучше будет развиваться экономика в регионах, тем больше будет стабильных ФМС с эндаументами.

Наши контакты

Благотворительный фонд развития филантропии

г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр. 1, 10-й подъезд,

4-й этаж, офис 102.

Телефон: +7(495) 989 41 00

Email: lavrorina@cafrussia.ru (Лариса Аврорина), inovikova@cafrussia.ru (Ирина Новикова)

4-й этаж, офис 102.

Телефон: +7(495) 989 41 00

Email: lavrorina@cafrussia.ru (Лариса Аврорина), inovikova@cafrussia.ru (Ирина Новикова)