Дело в цифре:

как новые технологии помогают НКО в работе

как новые технологии помогают НКО в работе

Чат-боты, нейросеть, метавселенная, искусственный интеллект

Некоммерческий сектор растёт и становится всё более цифровым и технологичным, и этому росту не может помешать ни пандемия, ни кризисы. Многие привычные профессионалам вещи за последние год-два перешли в онлайн — деловые встречи, конференции, а также инструменты фандрайзинга. По данным исследований БФ «КАФ», объем средств, собранных онлайн, в том числе на платформах онлайн-пожертвований в 2020 году, вырос почти в два раза по сравнению с прошлыми годами. Чтобы оставаться эффективным, важно осваивать новые инструменты онлайн-фандрайзинга.

Как? Все об этом — в спецпроекте Благо.ру и «Филантропа»

«Онлайн-фандрайзинг. Как это работает».

Как? Все об этом — в спецпроекте Благо.ру и «Филантропа»

«Онлайн-фандрайзинг. Как это работает».

Некоммерческий сектор растёт и становится всё более цифровым и технологичным, и этому росту не может помешать ни пандемия, ни кризисы. Многие привычные профессионалам вещи за последние год-два перешли в онлайн — деловые встречи, конференции, а также инструменты фандрайзинга. По данным исследований БФ «КАФ», объем средств, собранных онлайн, в том числе на платформах онлайн-пожертвований в 2020 году, вырос почти в два раза по сравнению с прошлыми годами. Чтобы оставаться эффективным, важно осваивать новые инструменты онлайн-фандрайзинга.

Как? Все об этом — в спецпроекте Благо.ру и «Филантропа»

«Онлайн-фандрайзинг. Как это работает».

Как? Все об этом — в спецпроекте Благо.ру и «Филантропа»

«Онлайн-фандрайзинг. Как это работает».

Главные выводы

Не менее 840 миллионов рублей было собрано на платформах онлайн-пожертвований в 2020 году в поддержку некоммерческих организаций и нуждающихся в помощи. Все платформы демонстрируют устойчивый рост объёмов пожертвований, а на некоторых объёмы выросли в несколько раз.

По данным пяти крупнейших платформ, объём пожертвований в 2020 году вырос на 22%. Для сравнения: рост объёмов пожертвований в 2019 году по отношению к 2018-му составил всего 12%. По сравнению с 2018 годом рост объёмов пожертвований составил 55%.

По данным пяти крупнейших платформ, объём пожертвований в 2020 году вырос на 22%. Для сравнения: рост объёмов пожертвований в 2019 году по отношению к 2018-му составил всего 12%. По сравнению с 2018 годом рост объёмов пожертвований составил 55%.

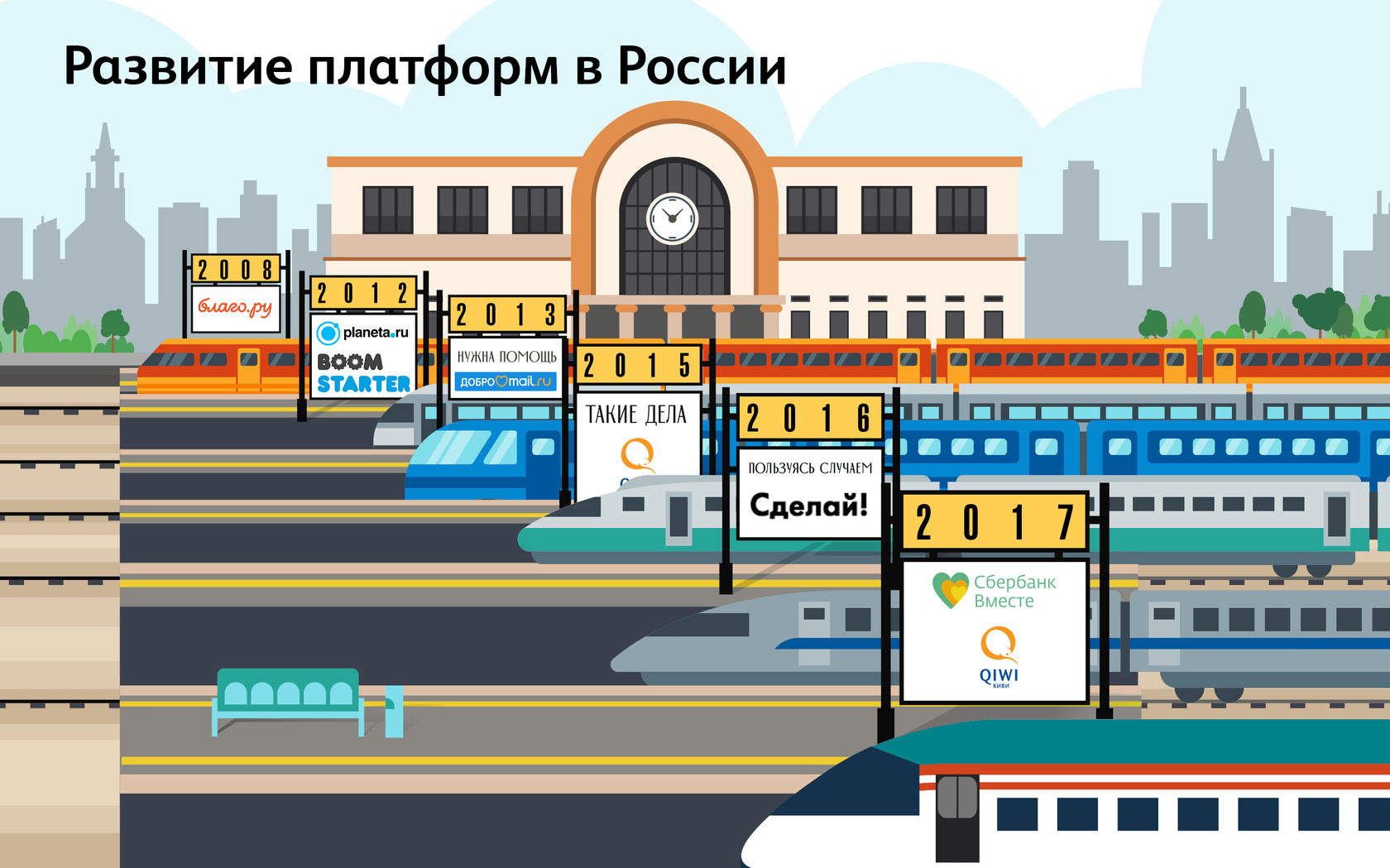

10 сервисов для сбора онлайн-пожертвований

В России действуют более 10 сервисов для сбора онлайн-пожертвований, главные из них — «Благо.ру», «Добро Mail.ru», «СберВместе» (Сбербанк), платформы «Нужна помощь» и «Пользуясь случаем», Planeta.ru, «QIWI Всем», «Cделай!», приложения TOOBA (создано в 2019 году) и «Помощь» (запущено в декабре 2020 года), SolomonCharity.

Главные способы онлайн-фандрайзинга

Самые популярные форматы для онлайн-фандрайзинга для тех, кто только начинает осваивать новую науку.

- Фандрайзинговая кампания (акция)Продуманная фандрайзинговая кампания, которая проходит в Интернете и у которой есть чёткая цель — собрать деньги на определённую программу НКО, привлечь внимание и, конечно, пожертвования к определённой проблеме. У фандрайзинговой кампании должен быть очень понятный смысл, который можно объяснить аудитории. У кампании должен быть свой лендинг — специальный сайт с кнопкой для пожертвований, кроме того, важно, чтобы у неё был узнаваемый имидж и яркий слоган, которые помогут аудитории запомнить и поддержать именно эту акцию.

- Социальные сетиСоциальные сети (как и сайт) — это давно уже визитная карточка благотворительного фонда, поэтому на этих страницах важно поддерживать отношения со своей аудиторией. Особенно помогают собирать звёздные попечители и представители фондов. Если Facebook и «ВКонтакте» хорошо знакомы большинству фондов, то с недавних пор активно собирают пожертвования в сети «Инстаграм». У «ВКонтакте» существует отдельная программа «Благотворительность «ВКонтакте».

- РассылкиЭто один из базовых и проверенных инструментов для фандрайзинга, который работает прежде всего на поддержание аудитории. Той, у которой важно не только просить деньги, но и отчитываться о тратах, благодарить, рассказывать об успехах и проблемах фонда.

- Волонтерский фандрайзингПопулярный способ фандрайзинга — когда средства собирает не НКО, а обычные люди, волонтёры: то есть доноры просят деньги у доноров, прежде всего у своих друзей и знакомых. Пока офлайн-варианты для подобных сборов закрыты, онлайн-акции могут быть очень востребованы.

- Виртуальные мероприятияМероприятия могут быть самыми разными: культурные, спортивные, образовательные. И, как показывает новая реальность, в самоизоляции всё можно проводить онлайн: и лекции, и просмотры фильмов, и даже забеги. Главная сложность на подобном мероприятии — привлечь аудиторию, которая и так избалована большим выбором разных событий. Для этого важно сделать особенно качественное мероприятие с хорошо продуманной концепцией и для определённой аудитории.

- Онлайн-платформыЭто самый очевидный и по-прежнему самый эффективный способ для сбора частных пожертвований в пользу некоммерческих организаций. Самые успешные сервисы — «Благо.ру», «Добро.Mail.ru», платформа фонда «Нужна помощь», краудфандинговая платформа «Планета.ру».

- Волонтерский фандрайзингПопулярный способ фандрайзинга — когда средства собирает не НКО, а обычные люди, волонтёры: то есть доноры просят деньги у доноров, прежде всего у своих друзей и знакомых. Пока офлайн-варианты для подобных сборов закрыты, онлайн-акции могут быть очень востребованы.

- Виртуальные мероприятияМероприятия могут быть самыми разными: культурные, спортивные, образовательные. И, как показывает новая реальность, в самоизоляции всё можно проводить онлайн: и лекции, и просмотры фильмов, и даже забеги. Главная сложность на подобном мероприятии — привлечь аудиторию, которая и так избалована большим выбором разных событий. Для этого важно сделать особенно качественное мероприятие с хорошо продуманной концепцией и для определённой аудитории.

- Онлайн-платформыЭто самый очевидный и по-прежнему самый эффективный способ для сбора частных пожертвований в пользу некоммерческих организаций. Самые успешные сервисы — «Благо.ру», «Добро.Mail.ru», платформа фонда «Нужна помощь», краудфандинговая платформа «Планета.ру».

Мэтчинг

Мэтчинг — один из самых эффективных инструментов фандрайзинга, который сейчас очень динамично развивается в России.

Как работает мэтчинг

Механизм софинансирования очень простой. Здесь самое главное — найти бизнес-партнера, готового поддержать НКО и пригласить к участию сотрудников. Но как в любом партнерстве в софинансировании участвуют две стороны, поэтому НКО обычно активно поддерживают мэтчинговые кампании — выпускают отдельные пресс-релизы или инфографику, делают рассылку и поддерживают кампанию с соцсетях.

Какие еще возможны партнерские проекты?

Кроме софинансирования существуют другие варианты партнерского сотрудничества. Так, на Благо.ру часто проходят акции с разными бизнес-партнерами — с издательствами или торговыми сетями.

Такой благотворительный маркетинг может работать только при условии win-win стратегии, то есть, когда это выгодно всем участникам. Фонды заинтересованы в том, чтобы поощрять своих сторонников и жертвователей, а бизнес-компании, работающие с массовым потребителем ценят возможность рассказать о своем продукте новой аудитории или же повысить лояльность старой за счет участия в совместном благотворительном проекте.

Механизм софинансирования очень простой. Здесь самое главное — найти бизнес-партнера, готового поддержать НКО и пригласить к участию сотрудников. Но как в любом партнерстве в софинансировании участвуют две стороны, поэтому НКО обычно активно поддерживают мэтчинговые кампании — выпускают отдельные пресс-релизы или инфографику, делают рассылку и поддерживают кампанию с соцсетях.

Какие еще возможны партнерские проекты?

Кроме софинансирования существуют другие варианты партнерского сотрудничества. Так, на Благо.ру часто проходят акции с разными бизнес-партнерами — с издательствами или торговыми сетями.

Такой благотворительный маркетинг может работать только при условии win-win стратегии, то есть, когда это выгодно всем участникам. Фонды заинтересованы в том, чтобы поощрять своих сторонников и жертвователей, а бизнес-компании, работающие с массовым потребителем ценят возможность рассказать о своем продукте новой аудитории или же повысить лояльность старой за счет участия в совместном благотворительном проекте.

В помощь фандрайзеру

Полезные материалы от экспертов в области фандрайзинга

- Где искать специалистов?Светлана Горбачева, консультант по развитию НКО, директор по стратегическому развитию БФ «АиФ. Доброе сердце», рассказала «Филантропу» об особенностях работы с pro bono специалистами и о том, как подготовиться к ней.Читать статью

- Как узнать донора?Портрет донора по-прежнему довольно абстрактная вещь для многих НКО. В организациях знают, что доноры есть и сколько их. Но не совсем понятно, как узнать об этих людях больше, а главное — как потом применять эти знания на практике.

- Как и зачем продумывать стратегию?Недавний кризис показал, что в современном мире надо быть готовым ко всему. И в любой непростой ситуации надежная опора и поддержка для некоммерческой организации — это стратегия. Как составить ее так, чтобы не терять доноров ни при каких обстоятельствах и выстраивать с ними долгосрочные отношения?Читать статью

- А волонтерский фандрайзинг работает?Катя Гришунина, руководитель направления по волонтерскому фандрайзингу фонда «Нужна помощь», платформа «Пользуясь случаем», рассказала о том, зачем жертвовать на своих собственных акциях, как долго живут доноры, о нулевых сборах, и о недавней кампании, которая перевернула статистику по фандрайзингу в России.Читать статью

Что нужно для успешного фандрайзинга

Развивать сообщество

Если у организации много приверженцев, и есть данные о том, какие запросы, как часто, где и у какого сегмента жертвователей находят отклик, уже не так важно, где делать сбор – на сайте, на платформе или в приложении: работать могут разные инструменты в разных ситуациях. У Ирины Меньшениной есть книга «Собирай людей – деньги придут». Я с ней солидарна. В развитых сообществах процветает волонтерский фандрайзинг, у Association of Fundraising Professionals (AFP) даже есть специальный термин для этого – friendraising.

Автоматизировать работу

Когда начался коронакризис, выяснилось, что у многих организаций, особенно в регионах, вообще не было онлайн-фандрайзинга. Для него нужна инфраструктура – качественно сделанный сайт, надежно работающая платежная система, база доноров как минимум в Excel. Фонд «КАФ» дает гранты на развитие НКО, и запрос на CRM сейчас огромный.

Изучать своего донора

CRM дает возможность собирать информацию о донорах – возраст, пол, на что жертвуют. Но что потом делать с этими данными? За границей уже умеют с ними работать, и этот тренд постепенно приходит и в Россию. Инструменты можно посмотреть, например, у AFP. Также AFP выпускает брошюры по безопасности данных доноров. В России для анализа данных есть проект БФ «Нужна помощь» «Ядро», которым могут пользоваться организации, ведущие сборы на этой платформе.

Рассказывать истории

Платформа Благо.ру и фонд «КАФ» в рамках Щедрого вторника регулярно делают маркетинговые рассылки по разным категориям доноров. Сначала мы решили, что тренд на лонгриды ушел, надо писать кратко. Но потом на личном опыте поняли, что наши доноры читают длинные тексты. И не просто открывают письмо, а проходят по ссылке и жертвуют. Людей цепляют истории. Сторителлинг жив.

Не собирать на личную карту

Нет ничего ужасного в том, чтобы закрыть один или два срочных запроса, собирая деньги на личную карту. Но если это происходит регулярно, и потребности растут, нужно отлаживать инфраструктуру для сбора на счет организации. Если мы все будем следовать правилу не собирать на личные карты, в секторе будет меньше мошенников. Кроме того, большие сборы на личную карту могут привести к блокировке карты банком или налоговой проверке. Попавшие на счет средства ничем не отличаются от зарплаты, пособия или пенсии и могут быть списаны в качестве алиментов или ипотечного платежа неожиданно для обладателя карты.

Отчитываться в удобном формате

Несколько лет назад вместе с волонтерами todogood Благо.ру мы проводили исследование доноров на Благо.ру. Их спрашивали, как часто они смотрят отчеты. Выяснилось, что в раздел «Отчеты» целенаправленно на сайте заходят редко. Но людям важно получить рассылку, что благодаря их помощи бабушки в доме престарелых смогли вылечить зубы, а еще там построили беседку. Чтобы сэкономить время при подготовке годовых отчетов, можно воспользоваться онлайн-конструктором того же проекта «Ядро».

Если у организации много приверженцев, и есть данные о том, какие запросы, как часто, где и у какого сегмента жертвователей находят отклик, уже не так важно, где делать сбор – на сайте, на платформе или в приложении: работать могут разные инструменты в разных ситуациях. У Ирины Меньшениной есть книга «Собирай людей – деньги придут». Я с ней солидарна. В развитых сообществах процветает волонтерский фандрайзинг, у Association of Fundraising Professionals (AFP) даже есть специальный термин для этого – friendraising.

Автоматизировать работу

Когда начался коронакризис, выяснилось, что у многих организаций, особенно в регионах, вообще не было онлайн-фандрайзинга. Для него нужна инфраструктура – качественно сделанный сайт, надежно работающая платежная система, база доноров как минимум в Excel. Фонд «КАФ» дает гранты на развитие НКО, и запрос на CRM сейчас огромный.

Изучать своего донора

CRM дает возможность собирать информацию о донорах – возраст, пол, на что жертвуют. Но что потом делать с этими данными? За границей уже умеют с ними работать, и этот тренд постепенно приходит и в Россию. Инструменты можно посмотреть, например, у AFP. Также AFP выпускает брошюры по безопасности данных доноров. В России для анализа данных есть проект БФ «Нужна помощь» «Ядро», которым могут пользоваться организации, ведущие сборы на этой платформе.

Рассказывать истории

Платформа Благо.ру и фонд «КАФ» в рамках Щедрого вторника регулярно делают маркетинговые рассылки по разным категориям доноров. Сначала мы решили, что тренд на лонгриды ушел, надо писать кратко. Но потом на личном опыте поняли, что наши доноры читают длинные тексты. И не просто открывают письмо, а проходят по ссылке и жертвуют. Людей цепляют истории. Сторителлинг жив.

Не собирать на личную карту

Нет ничего ужасного в том, чтобы закрыть один или два срочных запроса, собирая деньги на личную карту. Но если это происходит регулярно, и потребности растут, нужно отлаживать инфраструктуру для сбора на счет организации. Если мы все будем следовать правилу не собирать на личные карты, в секторе будет меньше мошенников. Кроме того, большие сборы на личную карту могут привести к блокировке карты банком или налоговой проверке. Попавшие на счет средства ничем не отличаются от зарплаты, пособия или пенсии и могут быть списаны в качестве алиментов или ипотечного платежа неожиданно для обладателя карты.

Отчитываться в удобном формате

Несколько лет назад вместе с волонтерами todogood Благо.ру мы проводили исследование доноров на Благо.ру. Их спрашивали, как часто они смотрят отчеты. Выяснилось, что в раздел «Отчеты» целенаправленно на сайте заходят редко. Но людям важно получить рассылку, что благодаря их помощи бабушки в доме престарелых смогли вылечить зубы, а еще там построили беседку. Чтобы сэкономить время при подготовке годовых отчетов, можно воспользоваться онлайн-конструктором того же проекта «Ядро».

Не быть токсичным

Все мы видели рассылки фонда «Алеша» и ролики в Facebook с рыдающей мамой и ребенком с тяжелым онкодиагнозом, которому делают болезненные процедуры. На Благо.ру и других платформах стараются подходить к контенту с более позитивной точки зрения. Согласно исследованиям, донор, если его все время бомбардировать ужасными историями, перестает жертвовать. Надо иногда говорить спасибо.

Все мы видели рассылки фонда «Алеша» и ролики в Facebook с рыдающей мамой и ребенком с тяжелым онкодиагнозом, которому делают болезненные процедуры. На Благо.ру и других платформах стараются подходить к контенту с более позитивной точки зрения. Согласно исследованиям, донор, если его все время бомбардировать ужасными историями, перестает жертвовать. Надо иногда говорить спасибо.

Пробовать новые технологии

Вотсап-чаты, телеграм-каналы и приложения есть в телефоне у каждого из нас. Все эти инструменты тоже можно использовать для благотворительных сборов, одновременно отслеживая эффективность. У нас пока мало данных по тому, как работают новые инструменты, по сравнению с сайтами и платформами, рассылками и соцсетями и доверяют ли им доноры. Но игнорировать их тоже нельзя.

Собирать деньги через соцсети

Не попросишь – не дадут, но и все время только просить тоже неправильно. Надо перемешивать посты про жизнь организации, полезные посты (например, о том, как оформить налоговый вычет на благотворительность) и фандрайзинговые посты. Причем их тоже нужно упаковать в хорошую историю. Недавно мы помогли этому дому престарелых, а теперь надо помочь здесь.

Говорить об успехах

Многие не решаются назвать конкретную сумму собранных денег из опасения, что потенциальный донор уйдет к другим, менее успешным организациям. Хорошее решение – сразу же говорить, на что будут потрачены эти деньги, укрепляя тем самым доверие к организации. Высший уровень доверия – когда доноры жертвуют даже не на уставную деятельность, а на развитие. На это у НКО всегда не хватает денег.

Вотсап-чаты, телеграм-каналы и приложения есть в телефоне у каждого из нас. Все эти инструменты тоже можно использовать для благотворительных сборов, одновременно отслеживая эффективность. У нас пока мало данных по тому, как работают новые инструменты, по сравнению с сайтами и платформами, рассылками и соцсетями и доверяют ли им доноры. Но игнорировать их тоже нельзя.

Собирать деньги через соцсети

Не попросишь – не дадут, но и все время только просить тоже неправильно. Надо перемешивать посты про жизнь организации, полезные посты (например, о том, как оформить налоговый вычет на благотворительность) и фандрайзинговые посты. Причем их тоже нужно упаковать в хорошую историю. Недавно мы помогли этому дому престарелых, а теперь надо помочь здесь.

Говорить об успехах

Многие не решаются назвать конкретную сумму собранных денег из опасения, что потенциальный донор уйдет к другим, менее успешным организациям. Хорошее решение – сразу же говорить, на что будут потрачены эти деньги, укрепляя тем самым доверие к организации. Высший уровень доверия – когда доноры жертвуют даже не на уставную деятельность, а на развитие. На это у НКО всегда не хватает денег.

Cовременные тренды в фандрайзинге

Светлана Горбачева, консультант по развитию НКО, директор по стратегическому развитию БФ «АиФ. Доброе сердце», член совета Ассоциации фандрайзеров.

Частный массовый фандрайзинг: технологии или отношения?

За последние годы наметился устойчивый тренд, который только усилился и даже бесповоротно утвердился во время всемирной пандемии, – частные массовые пожертвования уходят в онлайн. Иногда кажется, что так из пожертвований уходит что-то личное, ведь проще стать сторонником благотворительной организации, если пообщался на мероприятии или видел подопечных своими глазами прежде, чем сделать перевод. Во многом именно из-за нехватки этого личного общения онлайн-коммуникации становятся все более кастомизированными. На это есть большой запрос. Никому не хочется чувствовать себя «кошельком на ножках», современные доноры хотят участвовать в добрых делах и принимать решения. Поэтому чем больше вы знаете о своих донорах и чем более личным и интерактивным будет общение – тем сильнее ощущение вовлеченности у ваших сторонников.

Data-driven фандрайзинг

Для того, чтобы коммуникация была эффективной, нужно хорошо изучить и узнать свою донорскую аудиторию. Это можно сделать, используя методику «Персона», которая позволяет создавать максимально подробные портреты для каждого донорского сегмента. Портрет состоит не только из социально-демографических данных, на которые мы привыкли ориентироваться – пол, возраст и география, но и таких категорий как ценности и образ жизни. Зная предпочтения и жизненные ориентиры аудитории, вы сможете выстроить правильные коммуникации и ключевые сообщения, найти подходящие форматы и каналы дистрибуции.

Инфраструктура фандрайзинга

Не устаю повторять, что фандрайзинг – это командная работа. Успех зависит от верной миссии, хорошо простроенных целей и задач организации, хорошего программного продукта. Фандрайзинг и коммуникации работают с программным продуктом – предлагают вашей аудитории поддержать вас в решении той или иной социальной проблемы.

Если с программным продуктом все хорошо, то дальнейшая работа строится вокруг «упаковки» и «предложения» этого продукта вашей донорской аудитории. Здесь важны компетенции сотрудников: анализ данных, создание контента и его дистрибуция. Обычно в команде работают аналитик, координатор рассылок, администратор сайта, разработчик, таргетолог, smm-менеджер, редактор и иллюстратор. Часто часть этих компетенций может выполняться специалистами вне штата или даже на волонтерских началах.

В работе специалисты пользуются следующими инструментами: основной сайт и лендинги, социальные сети и рассылки – как каналы дистрибуции; Лейка, CRM, дашборды, utm-метки, Яндекс-метрика, Гугл-аналитика, личные кабинеты и аналитика социальных сетей, специальные программы для оценки блогерской аналитики – как инструменты сбора и анализа данных; виджеты пожертвований, воронка пожертвований – как инструмент поведенческой экономики.

Сейчас появляется все больше инструментов онлайн-маркетинга, которые могут использовать НКО. Не надо бояться бизнес-инструментов, это все лишь инструменты, важно как именно и с какой целью вы их используете.

Большинство этих сервисов не бесплатны, хотя часть можно получить по специальной цене для НКО. Ряд технологичных решений постоянно изменяются, поэтому сотрудникам необходимо регулярное обучение для того, чтобы актуализировать свои компетенции.

Если с программным продуктом все хорошо, то дальнейшая работа строится вокруг «упаковки» и «предложения» этого продукта вашей донорской аудитории. Здесь важны компетенции сотрудников: анализ данных, создание контента и его дистрибуция. Обычно в команде работают аналитик, координатор рассылок, администратор сайта, разработчик, таргетолог, smm-менеджер, редактор и иллюстратор. Часто часть этих компетенций может выполняться специалистами вне штата или даже на волонтерских началах.

В работе специалисты пользуются следующими инструментами: основной сайт и лендинги, социальные сети и рассылки – как каналы дистрибуции; Лейка, CRM, дашборды, utm-метки, Яндекс-метрика, Гугл-аналитика, личные кабинеты и аналитика социальных сетей, специальные программы для оценки блогерской аналитики – как инструменты сбора и анализа данных; виджеты пожертвований, воронка пожертвований – как инструмент поведенческой экономики.

Сейчас появляется все больше инструментов онлайн-маркетинга, которые могут использовать НКО. Не надо бояться бизнес-инструментов, это все лишь инструменты, важно как именно и с какой целью вы их используете.

Большинство этих сервисов не бесплатны, хотя часть можно получить по специальной цене для НКО. Ряд технологичных решений постоянно изменяются, поэтому сотрудникам необходимо регулярное обучение для того, чтобы актуализировать свои компетенции.

Работа с платформами

Регистрация на платформах давно перестала быть только фандрайзинговым вопросом для НКО. Сейчас это еще и метод верификации, а также доступ к различным партнерским возможностям. Кроме того, платформы первыми осваивают инновационные технологии и делятся своими знаниями с организациями – членами своего сообщества.

При этом присутствие на платформах требует активного вовлечения. Помимо процентов от пожертвований, которые есть на некоторых платформах, необходимо активно поддерживать сборы, своевременно сдавать отчеты и выполнять другие условия сотрудничества. Таким образом, регистрация на платформах требует от НКО выделенного административного ресурса.

Кроме того, нужно учитывать, что платформа не отдает персональные данные доноров, хотя некоторые операторы позволяют создавать рассылки по базе жертвователей.

А в скором времени, например, в личном кабинете «Нужна помощь» у организаций появится возможность увидеть и аналитику пожертвований. Однако одного только присутствия на платформах недостаточно. Важно построить собственную базу сторонников, к которой у вас будет полный доступ.

Однако одного только присутствия на платформах недостаточно. Нужно построить собственную базу сторонников, к которой у вас будет полный доступ. Это важно для более глубокого анализа базы и возможности контролировать работу.

Регистрация на платформах давно перестала быть только фандрайзинговым вопросом для НКО. Сейчас это еще и метод верификации, а также доступ к различным партнерским возможностям. Кроме того, платформы первыми осваивают инновационные технологии и делятся своими знаниями с организациями – членами своего сообщества.

При этом присутствие на платформах требует активного вовлечения. Помимо процентов от пожертвований, которые есть на некоторых платформах, необходимо активно поддерживать сборы, своевременно сдавать отчеты и выполнять другие условия сотрудничества. Таким образом, регистрация на платформах требует от НКО выделенного административного ресурса.

Кроме того, нужно учитывать, что платформа не отдает персональные данные доноров, хотя некоторые операторы позволяют создавать рассылки по базе жертвователей.

А в скором времени, например, в личном кабинете «Нужна помощь» у организаций появится возможность увидеть и аналитику пожертвований. Однако одного только присутствия на платформах недостаточно. Важно построить собственную базу сторонников, к которой у вас будет полный доступ.

Однако одного только присутствия на платформах недостаточно. Нужно построить собственную базу сторонников, к которой у вас будет полный доступ. Это важно для более глубокого анализа базы и возможности контролировать работу.

Светлана Горбачева

Новые инструменты

Некоммерческий сектор находится в постоянном поиске недорогих и удобных для доноров каналов коммуникации. Например, смс – дорого, технически неустойчиво и сложно для получения рекуррентных платежей, рассылки на электронную почту – непопулярны у молодежи, небольшой процент читаемости писем. Мессенджеры гораздо более популярны и удобны для коммуникаций, однако есть ряд юридических сложностей для использования их в маркетинговых целях. Я уверена, что это временные сложности, и уже совсем скоро мессенджеры будут использоваться еще более активно.

Кроме того, доступ к данным доноров дает все больше возможностей для аналитики и повышает эффективность фандрайзинга с помощью таких инструментов, как таргетинг и воронка пожертвований.

Кроме того, доступ к данным доноров дает все больше возможностей для аналитики и повышает эффективность фандрайзинга с помощью таких инструментов, как таргетинг и воронка пожертвований.

«НКО нужно активнее интегрировать цифровые инструменты в фандрайзинг»

Цифровизация проникает во все сферы нашей жизни. В онлайн активно переходит и работа благотворительного сектора. Онлайн-фандрайзинг сегодня становится уже привычным вариантом взаимодействия с аудиторией жертвователей и партнерами. Анастасия Ложкина, эксперт в сфере фандрайзинга, основатель «Клуба фандрайзеров», рассказывает о тенденциях в этой сфере.

- Анастасия, расскажите об инструментах онлайн-фандрайзинга – какие из них и как именно используются сегодня благотворительным сектором?

- Во-первых, хочу отметить, что сейчас мы можем наблюдать цифровую дискриминацию. Чем крупнее некоммерческая организация, тем больше у нее возможностей собирать средства и вовлекать людей. Потому что она может использовать совокупность инструментов: покупать контентную рекламу, рекламироваться в поисковых системах (Яндексе, Google), использовать диджитал-инструменты. А успех дает использование именно разных инструментов в фандрайзинговой кампании. Небольшие или молодые НКО не всегда имеют такие возможности.

Что касается отдельных инструментов, то они несут в себе разный функционал и выполняют разные задачи. Скажем, онлайн-платформы для пожертвований хороши для малых НКО, у которых нет своего трафика, отсутствуют ресурсы для того, чтобы вести отчетность, коммуницировать с аудиторией, вовлекать ее в свою деятельность, нет своей платформы для сборов средств на своем сайте. В этом случае платформа как агрегатор закрывает сразу несколько задач.

Основные платформы, которые используются сегодня фондами для сбора средств, - это Благо.ру, Добро.mail.ru, Нужна помощь, Сделай! . Но при этом нельзя сказать, что именно они являются для НКО основными источниками получения средств. Крупные игроки благотворительного сектора постоянно что-то создают и сами, чтобы людям было удобно делать пожертвования, думают о прозрачности и отчетности. В целом основной источник поступления средств сегодня – сайт организации.

Сайт благотворительной организации сегодня - одна из базовых возможностей онлайн-фандрайзинга. Это и способ коммуникации, и организация сборов средств. Но чтобы это работало, современный сайт должен быть удобным и легким в использовании. Большинство пожертвований сегодня делается через мобильные приложения, люди активно используют смартфоны, поэтому и сайт должен легко открываться и функционировать в мобильном приложении. Страничка пожертвований на сайте должна быть адаптирована под мобильное приложение. Пользователю должно быть понятно, как сделать пожертвование, процесс должен быть простым и быстрым.

Важно понимать: сегодня фонды конкурируют даже не между собой, а с коммерческими брендами. Мы привыкли к онлайн-покупкам, и делаем покупку там, где это происходит легко. То же самое с благотворительностью. Человек не просто делает пожертвование - он покупает себе эмоцию. Покупает возможность сделать доброе дело, принять участие в каком-то важном решении социальной проблемы. И если пользователю сайта неудобно сделать эту «покупку», если ему непонятно, куда нажимать, или это долго, он говорит себе: «Ну что ж, значит, им не нужны мои деньги», и уходит, нет мотивации.

Так что сегодня фонды, которые заботятся об объемах своих сборов, постоянно дорабатывают свои сайты, чтобы адаптировать их под современные запросы пользователя. Мало просто сделать сайт, нужно следить за трендами, отслеживать и анализировать, какие схемы работают, как идут пожертвования – допустим, от меньшей суммы к большей или наоборот, и в соответствии с этим облегчать, улучшать механизм пожертвований.

Отмечу также, что возвращается популярность QR-кодов в качестве способа взаимодействия с аудиторией. Такой код можно встретить в афишах, в печатных рассылках – на разных поверхностях. Регионы отмечают, что для них это активно используемый инструмент. В частности, QR-коды активно применяет Сбербанк, а в регионах этот банк используется в расчетах чаще всего.

- Насколько успешно можно использовать сегодня соцсети в качестве фандрайзингового механизма?

- Социальные сети могут быть инструментом или каналом. Я их считаю каналом: через соцсети аудитория приходит на сайт НКО и уже там делает пожертвование. Среди соцсетей наиболее активен сегодня Инстаграм. Также это активная работа с блогерами, которые и сами делают пожертвования, и их аудитория.

А вот на Западе соцсети — инструмент. Не надо заходить на сайт, можно прямо в соцсети сделать пожертвование.

Баннерная реклама, таргетированная реклама. – это тоже канал, путь, не инструмент.

Проблема российского благотворительного сектора в том, что мы не аккумулируем данные. Отдельный фонд может сказать, что соцсети ему приносят деньги, он видит в процентном соотношении результат. А вот общих данных, показателей нет. Для НКО важно замерять, какие каналы приносят деньги, и в них вкладываться. Необходимо делать замеры и смотреть в перспективе, что именно приносит вашей организации средства, какой канал работает лучше всего.

- Сами инструменты фанрайзинга как-то меняются?

- Я бы отметила, что инструменты не меняются. Но растут требования к контенту и картинке. Кроме того, меняется функционал разных инструментов.

Например, если до пандемии емейлинг как инструмент фандрайзинга шел на спад, то в период пандемии использование email-рассылок стало одним из важных инструментов. Это значимый способ коммуникации с аудиторией. Если НКО сделала хороший сайт, страницу пожертвования, то важно, чтобы не только на входе все правильно работало, но и дальше. А значит, нужно взаимодействовать со своей аудиторией, постоянно напоминать о себе. У фонда должно быть свое приветственное письмо - цикл писем от руководителя организации, письмо-благодарность. Важно обязательно писать донорам.

При этом письма должны быть максимально адаптивные, легкие, понятные, привлекающие. Вот почему сегодня важен дизайн письма, надо использовать картинки, сторителлинг. Ведь письмо от фонда человек получает среди огромного количества писем, а значит, надо как-то выделиться, не выглядеть спамом.

- Почему в кризис люди стали больше жертвовать через email-рассылки? Как в целом изменился онлайн-фандрайзинг в связи с пандемией коронавируса?

- Все мы в пандемию разъехались по домам, жизнь перешла на удаленку. А значит, мы стали больше коммуницировать в онлайне. В том числе - стали больше читать письма в электронной почте, она стала активнее использоваться как средство взаимодействия.

Кроме того, замечено, что, когда случается кризис, люди жертвуют количественно больше, хотя и снижается чек. В кризис всегда растут пожертвования, доноры не уходят. НКО, умеющие работать со своей аудиторией, успели поймать эту волну.

Также, кроме эффекта email-рассылок, стоит сказать, что и в целом люди стали активнее делать пожертвования в онлайне. Это стало легко и доступно, ведь все сегодня живут в мобильном телефоне. Поэтому и важно, чтобы у фонда все его ресурсы были адаптированы под мобильный телефон. Также фондам важно постоянно создавать коллаборации с компаниями, которые работают как маркетплейсы. Например, с Ситимобил, Яндекс, где можно подарить километры благотворительным организациям. Потребители сегодня в целом делают больше онлайн-покупок. Значит, фондам нужно больше интегрироваться в подобные онлайн-приложения.

- За какими инструментами будущее? Какие фандрайзинговые приемы сегодня больше всего востребованы на Западе?

- Зарубежные фонды отслеживают работу механизмов пожертвований. И уловили тенденцию: мотивация у тех, кто помогает постоянно, а кто однократно – разная. Поэтому на сайтах западных НКО сейчас страницы для осуществления рекуррентных платежей и для разовых пожертвований – это разные страницы. Нужно разнести в разные места предложения помогать регулярно или разово - фонд сознательно ведет человека на ту или иную страницу, таким образом жертвователю не надо делать выбор, ему сразу предлагается конкретика.

Кроме того, западные фонды активно уходят в мессенджеры. Берут на вооружение подходы бизнеса. Ведь и многие бренды сегодня тоже переходят на коммуникацию с потребителем в мессенджерах. Это удобно всем – жизнь очень быстрая. И это правильный подход. Значит, такое же удобство надо создавать и жертвователям. Фондам нужно активно работать с базами данных. Если НКО получает контакты, телефоны жертвователей, нужно использовать эти данные как способ общения. Стоит взять на вооружение эту тенденцию и переходить в общении с донорами в мессенджеры.

Еще одна тенденция, о которой я упомянула выше, - в Европе соцсети часто являются доминирующим в привлечении средств. Мы пока не используем соцсети как инструмент сборов.

Российский благотворительный сектор не отстает в развитии фандрайзинга, мы движемся вперед. Сейчас уже есть тенденция давать гранты на программную деятельность фонда – на развитие сайта, на инструменты, на все, что связано с вовлечением сторонников, и это важный тренд.

Еще одна наша проблема - низкая цифровая грамотность, и пандемия это показала. Причем это не связано с возрастом пользователей, или с регионом присутствия фонда. Это человеческий фактор. Как фонд собирается взаимодействовать с донором, с партнерами, если его представитель, руководитель не умеет использовать даже простые онлайн-возможности, например, зум или другие программы? С этим также очень важно работать, наши НКО должны более активно осваивать цифровую среду и все современные инструменты, это поможет зарабатывать больше денег.

- Во-первых, хочу отметить, что сейчас мы можем наблюдать цифровую дискриминацию. Чем крупнее некоммерческая организация, тем больше у нее возможностей собирать средства и вовлекать людей. Потому что она может использовать совокупность инструментов: покупать контентную рекламу, рекламироваться в поисковых системах (Яндексе, Google), использовать диджитал-инструменты. А успех дает использование именно разных инструментов в фандрайзинговой кампании. Небольшие или молодые НКО не всегда имеют такие возможности.

Что касается отдельных инструментов, то они несут в себе разный функционал и выполняют разные задачи. Скажем, онлайн-платформы для пожертвований хороши для малых НКО, у которых нет своего трафика, отсутствуют ресурсы для того, чтобы вести отчетность, коммуницировать с аудиторией, вовлекать ее в свою деятельность, нет своей платформы для сборов средств на своем сайте. В этом случае платформа как агрегатор закрывает сразу несколько задач.

Основные платформы, которые используются сегодня фондами для сбора средств, - это Благо.ру, Добро.mail.ru, Нужна помощь, Сделай! . Но при этом нельзя сказать, что именно они являются для НКО основными источниками получения средств. Крупные игроки благотворительного сектора постоянно что-то создают и сами, чтобы людям было удобно делать пожертвования, думают о прозрачности и отчетности. В целом основной источник поступления средств сегодня – сайт организации.

Сайт благотворительной организации сегодня - одна из базовых возможностей онлайн-фандрайзинга. Это и способ коммуникации, и организация сборов средств. Но чтобы это работало, современный сайт должен быть удобным и легким в использовании. Большинство пожертвований сегодня делается через мобильные приложения, люди активно используют смартфоны, поэтому и сайт должен легко открываться и функционировать в мобильном приложении. Страничка пожертвований на сайте должна быть адаптирована под мобильное приложение. Пользователю должно быть понятно, как сделать пожертвование, процесс должен быть простым и быстрым.

Важно понимать: сегодня фонды конкурируют даже не между собой, а с коммерческими брендами. Мы привыкли к онлайн-покупкам, и делаем покупку там, где это происходит легко. То же самое с благотворительностью. Человек не просто делает пожертвование - он покупает себе эмоцию. Покупает возможность сделать доброе дело, принять участие в каком-то важном решении социальной проблемы. И если пользователю сайта неудобно сделать эту «покупку», если ему непонятно, куда нажимать, или это долго, он говорит себе: «Ну что ж, значит, им не нужны мои деньги», и уходит, нет мотивации.

Так что сегодня фонды, которые заботятся об объемах своих сборов, постоянно дорабатывают свои сайты, чтобы адаптировать их под современные запросы пользователя. Мало просто сделать сайт, нужно следить за трендами, отслеживать и анализировать, какие схемы работают, как идут пожертвования – допустим, от меньшей суммы к большей или наоборот, и в соответствии с этим облегчать, улучшать механизм пожертвований.

Отмечу также, что возвращается популярность QR-кодов в качестве способа взаимодействия с аудиторией. Такой код можно встретить в афишах, в печатных рассылках – на разных поверхностях. Регионы отмечают, что для них это активно используемый инструмент. В частности, QR-коды активно применяет Сбербанк, а в регионах этот банк используется в расчетах чаще всего.

- Насколько успешно можно использовать сегодня соцсети в качестве фандрайзингового механизма?

- Социальные сети могут быть инструментом или каналом. Я их считаю каналом: через соцсети аудитория приходит на сайт НКО и уже там делает пожертвование. Среди соцсетей наиболее активен сегодня Инстаграм. Также это активная работа с блогерами, которые и сами делают пожертвования, и их аудитория.

А вот на Западе соцсети — инструмент. Не надо заходить на сайт, можно прямо в соцсети сделать пожертвование.

Баннерная реклама, таргетированная реклама. – это тоже канал, путь, не инструмент.

Проблема российского благотворительного сектора в том, что мы не аккумулируем данные. Отдельный фонд может сказать, что соцсети ему приносят деньги, он видит в процентном соотношении результат. А вот общих данных, показателей нет. Для НКО важно замерять, какие каналы приносят деньги, и в них вкладываться. Необходимо делать замеры и смотреть в перспективе, что именно приносит вашей организации средства, какой канал работает лучше всего.

- Сами инструменты фанрайзинга как-то меняются?

- Я бы отметила, что инструменты не меняются. Но растут требования к контенту и картинке. Кроме того, меняется функционал разных инструментов.

Например, если до пандемии емейлинг как инструмент фандрайзинга шел на спад, то в период пандемии использование email-рассылок стало одним из важных инструментов. Это значимый способ коммуникации с аудиторией. Если НКО сделала хороший сайт, страницу пожертвования, то важно, чтобы не только на входе все правильно работало, но и дальше. А значит, нужно взаимодействовать со своей аудиторией, постоянно напоминать о себе. У фонда должно быть свое приветственное письмо - цикл писем от руководителя организации, письмо-благодарность. Важно обязательно писать донорам.

При этом письма должны быть максимально адаптивные, легкие, понятные, привлекающие. Вот почему сегодня важен дизайн письма, надо использовать картинки, сторителлинг. Ведь письмо от фонда человек получает среди огромного количества писем, а значит, надо как-то выделиться, не выглядеть спамом.

- Почему в кризис люди стали больше жертвовать через email-рассылки? Как в целом изменился онлайн-фандрайзинг в связи с пандемией коронавируса?

- Все мы в пандемию разъехались по домам, жизнь перешла на удаленку. А значит, мы стали больше коммуницировать в онлайне. В том числе - стали больше читать письма в электронной почте, она стала активнее использоваться как средство взаимодействия.

Кроме того, замечено, что, когда случается кризис, люди жертвуют количественно больше, хотя и снижается чек. В кризис всегда растут пожертвования, доноры не уходят. НКО, умеющие работать со своей аудиторией, успели поймать эту волну.

Также, кроме эффекта email-рассылок, стоит сказать, что и в целом люди стали активнее делать пожертвования в онлайне. Это стало легко и доступно, ведь все сегодня живут в мобильном телефоне. Поэтому и важно, чтобы у фонда все его ресурсы были адаптированы под мобильный телефон. Также фондам важно постоянно создавать коллаборации с компаниями, которые работают как маркетплейсы. Например, с Ситимобил, Яндекс, где можно подарить километры благотворительным организациям. Потребители сегодня в целом делают больше онлайн-покупок. Значит, фондам нужно больше интегрироваться в подобные онлайн-приложения.

- За какими инструментами будущее? Какие фандрайзинговые приемы сегодня больше всего востребованы на Западе?

- Зарубежные фонды отслеживают работу механизмов пожертвований. И уловили тенденцию: мотивация у тех, кто помогает постоянно, а кто однократно – разная. Поэтому на сайтах западных НКО сейчас страницы для осуществления рекуррентных платежей и для разовых пожертвований – это разные страницы. Нужно разнести в разные места предложения помогать регулярно или разово - фонд сознательно ведет человека на ту или иную страницу, таким образом жертвователю не надо делать выбор, ему сразу предлагается конкретика.

Кроме того, западные фонды активно уходят в мессенджеры. Берут на вооружение подходы бизнеса. Ведь и многие бренды сегодня тоже переходят на коммуникацию с потребителем в мессенджерах. Это удобно всем – жизнь очень быстрая. И это правильный подход. Значит, такое же удобство надо создавать и жертвователям. Фондам нужно активно работать с базами данных. Если НКО получает контакты, телефоны жертвователей, нужно использовать эти данные как способ общения. Стоит взять на вооружение эту тенденцию и переходить в общении с донорами в мессенджеры.

Еще одна тенденция, о которой я упомянула выше, - в Европе соцсети часто являются доминирующим в привлечении средств. Мы пока не используем соцсети как инструмент сборов.

Российский благотворительный сектор не отстает в развитии фандрайзинга, мы движемся вперед. Сейчас уже есть тенденция давать гранты на программную деятельность фонда – на развитие сайта, на инструменты, на все, что связано с вовлечением сторонников, и это важный тренд.

Еще одна наша проблема - низкая цифровая грамотность, и пандемия это показала. Причем это не связано с возрастом пользователей, или с регионом присутствия фонда. Это человеческий фактор. Как фонд собирается взаимодействовать с донором, с партнерами, если его представитель, руководитель не умеет использовать даже простые онлайн-возможности, например, зум или другие программы? С этим также очень важно работать, наши НКО должны более активно осваивать цифровую среду и все современные инструменты, это поможет зарабатывать больше денег.

Креатив, сторителлинг, соцсети

Чеклисты для работы

Школа для НКО

Образовательная рубрика сайта «Филантроп»

В России появляется всё больше мест, где можно учиться фандрайзингу, управлению социальными проектами, работе с донорами, а также повышать свой уровень знаний. «Филантроп» собрал вместе образовательные центры, школы, платформы и курсы, где можно освоить профессию благотворителя.

Егор Кудаков, руководитель направления социальных проектов группы компаний «ЕВМ», один из ведущих экспертов социальном маркетинге, рассказал «Филантропу», как благотворителям привлечь внимание к своим проектам даже в условиях отсутствия средств.

Один из лучших мировых специалистов по привлечению средств для НКО рассказал «Филантропу» о главном принципе фандрайзинга, психологии жертвователей, о работе с крупными дарителями и особенностях филантропии в России.